こんにちは!料理愛好家のひこめです!

私はスーパーの惣菜で15年以上働くベテランチーフです。

簡単な自己紹介です!

◎惣菜歴15年以上

◎5年間で売上120%UP!!

◎毎月5万円貯金(投資)

◎月10万円生活実践中

◎節約レシピ考案

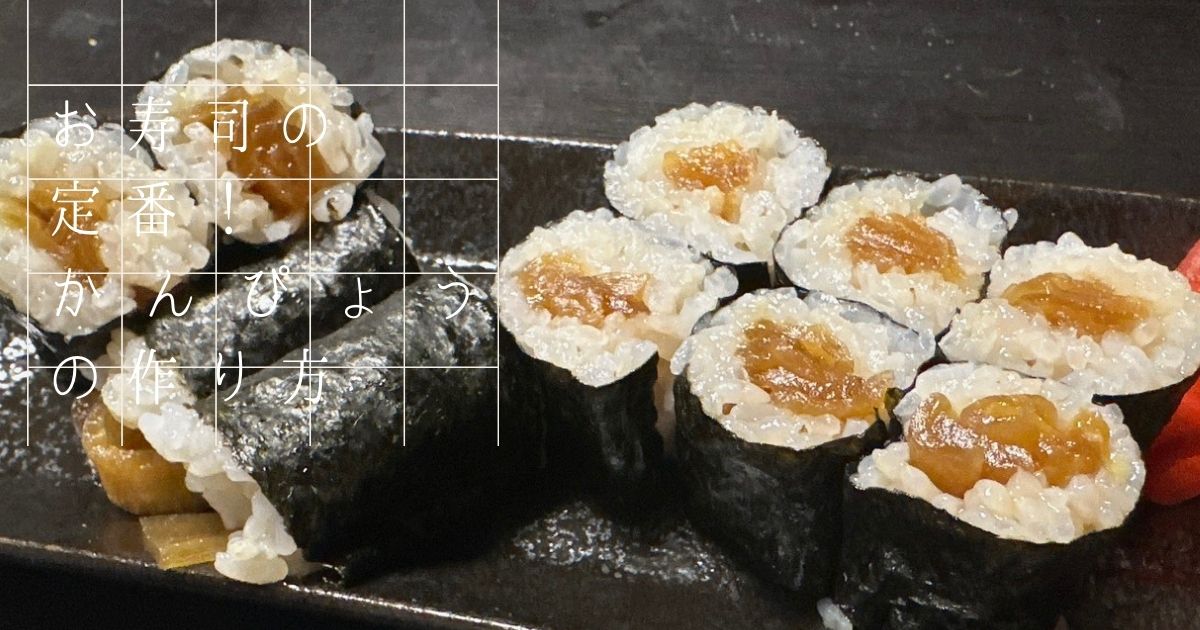

そんな今回の私のテーマは、「お寿司の定番!かんぴょうの作り方」です!

干瓢巻きや五目寿司など、様々なお寿司に欠かせない”かんぴょう”ですが、市販のものにはない自家製の美味しさを楽しんでみませんか?

この記事では、スーパーの惣菜コーナーのような少し濃いめの甘さが際立つ、”かんぴょう”の作り方を、紹介します。

私なりの作り方をご紹介するので、自分好みの甘さと食感を見つけてみてください!

私が実際に試してみた結果や、ポイントを押さえて、おいしい「かんぴょう巻き」を作ってみましょう!

スーパーの惣菜コーナーでの”かんぴょう”の重要性

スーパーの惣菜コーナーの寿司売り場では、かんぴょうは非常に重要なアイテムです。定番の「かんぴょう巻」や「五目(田舎)巻」、ちらしの具材や、海鮮丼など、使い勝手がいい商品です。

私のいる惣菜コーナーでは、定番時に1日に1kg使います。1kgは、細巻だと50本程度の量です。使うのは細巻だけではありませんが、特売時には一日に3kg程度使用する日もあります。

そんな”かんぴょう”は、少し甘めの濃いめの味が、求められます。惣菜コーナーの寿司は、”甘めの玉子””甘めのかんぴょう””甘めの桜でんぶ”"甘めのいなり"と甘い具材が多くあります。海鮮とも相性がよく、シンプルな味付けでも、食材の味が分かる甘くて濃い味付けは、また食べたいと思わせる効果があります。

スーパーの寿司売り場で「かんぴょう」が欠かせない理由

実はスーパーのかんぴょう巻、高値入商品なんです!原価で1本あたり30~40円程度。定価で1本120円~130円程度での販売が主流です。

そう考えると干瓢巻が美味しいお店は儲かっている!?そんなことも考えられますよね。実際にそうで、ベテランの担当者がいるお店や助六寿司が売れるお店では、干瓢巻の提供比率を上げていたりします。

私も特売販売して、利益率が低い日は、かんぴょう巻、納豆巻、かっぱ巻きあたりの製造量は増やしたりしています。そうすれば、他で利益がなくとも帳尻があったりします。

かんぴょう(干瓢)の作り方・炊き方

それでは、実際に作っていきます。私流に、少し甘めな仕上がりを目指して、作っていきます。

材料

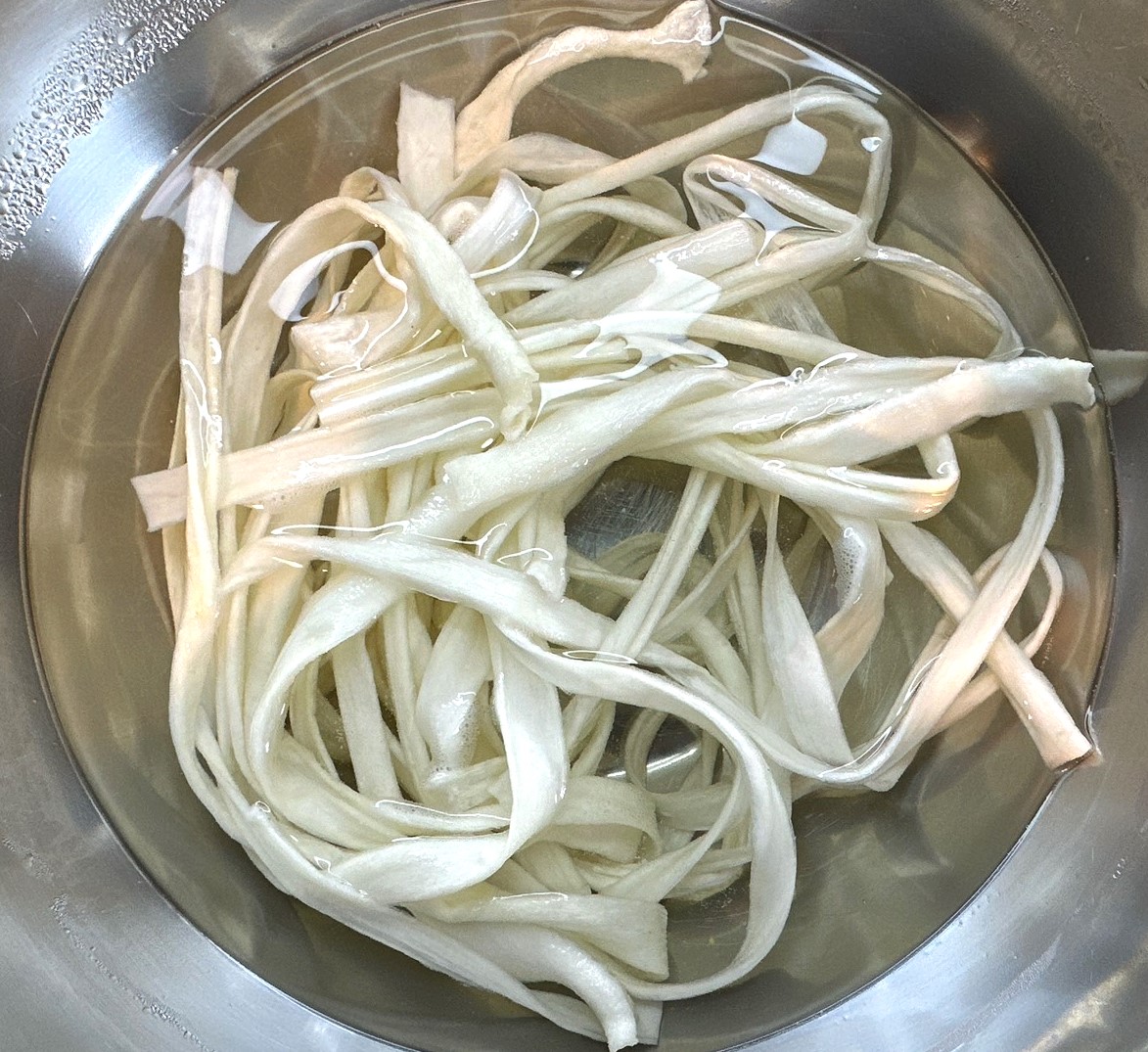

〇干瓢50g(今回はお得な中国産です。)

〇料理酒 お玉換算で6杯

〇ザラメ お玉換算で2杯

〇醤油 お玉換算で1杯

手順

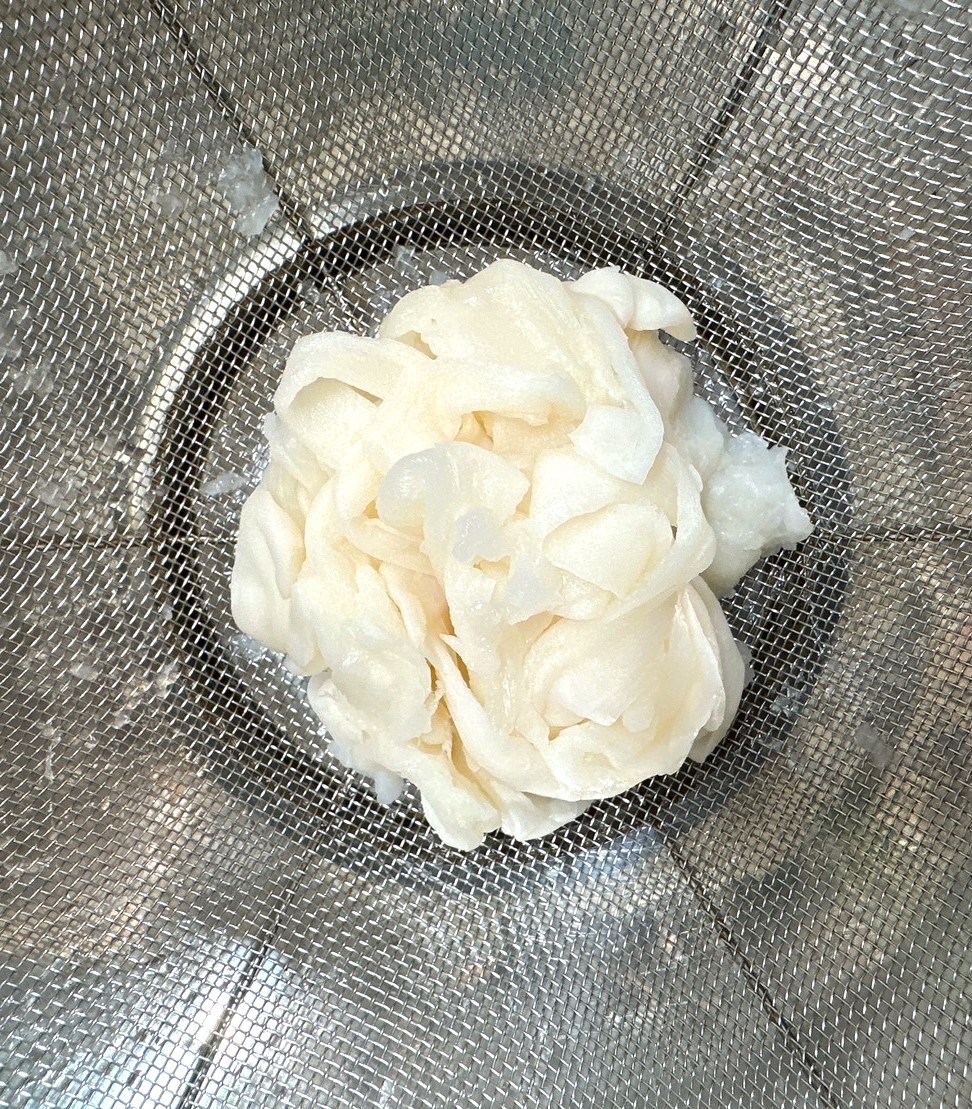

1.干瓢を水で戻します。これは市販品のモノを使います。各メーカーの干瓢の戻し方を参考に行ってください。今回は、水に戻すだけで使えるものを使います。※モノによっては塩もみが必要なものもあります。

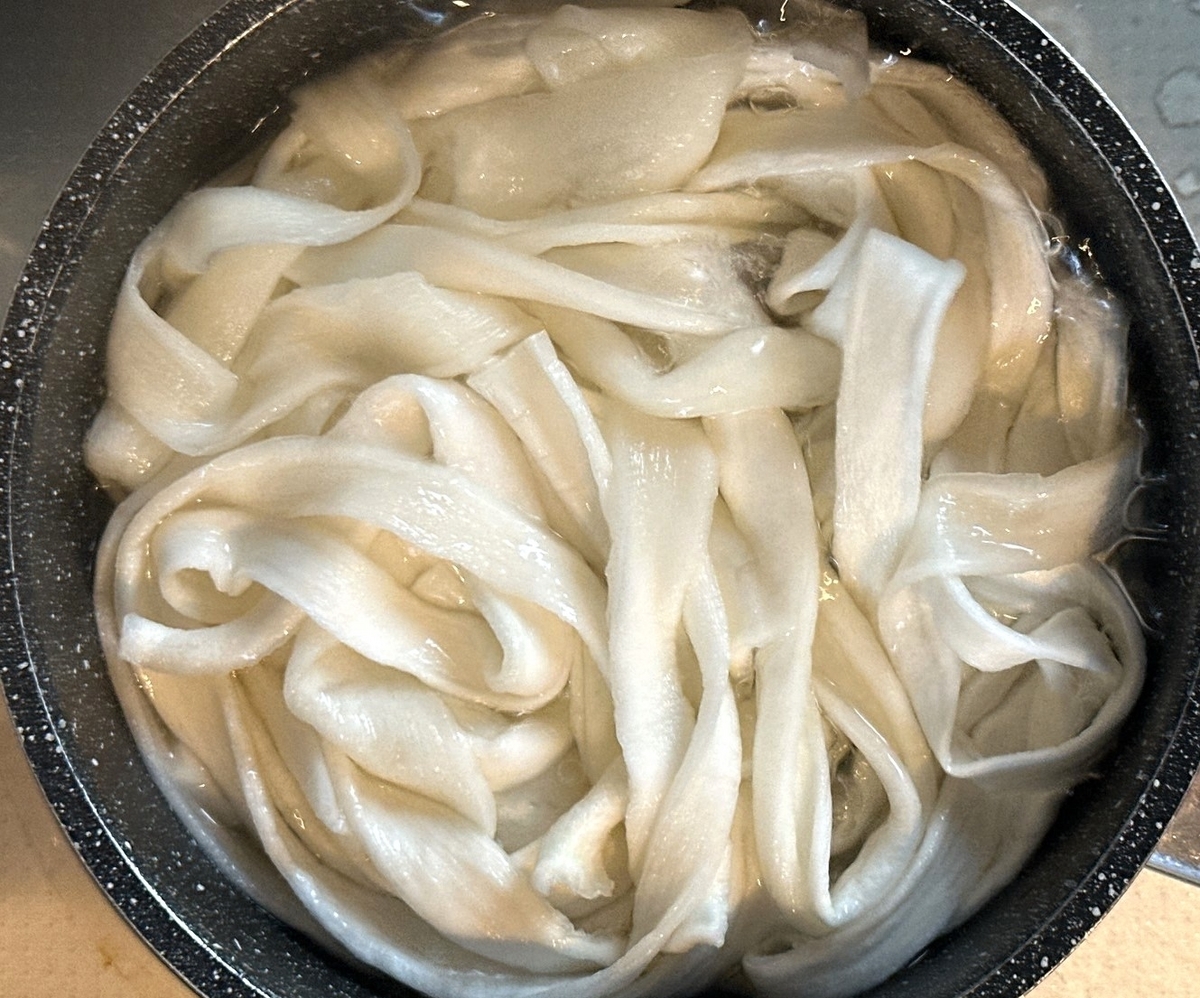

2.干瓢を煮て柔らかくします。柔らかくなるまで煮ると書いてあるものが、多いですが、少し硬めに茹でた方が後の工程が楽になります。今回は、8分程度で形が崩れない固さで終わりにします。

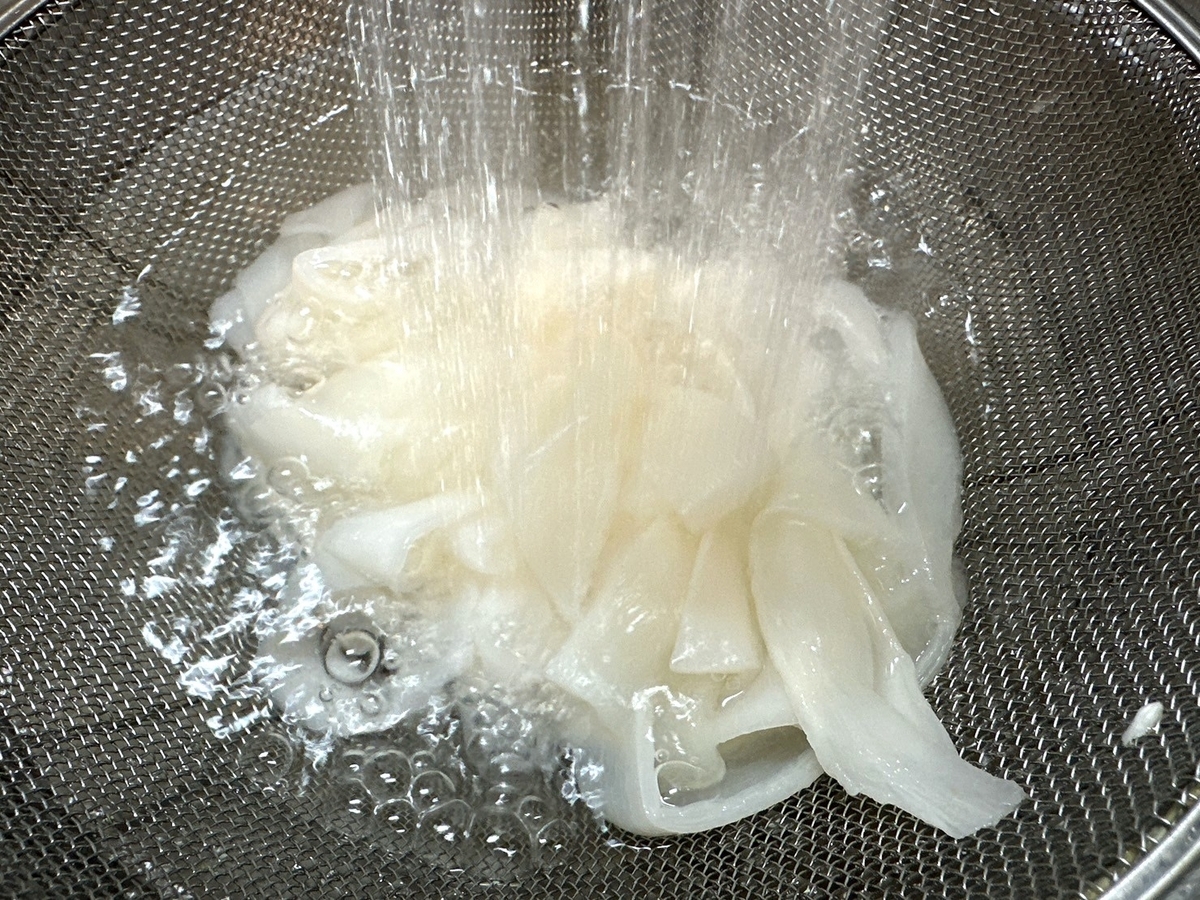

3.茹でたら水で絞めて、きつく絞ります。布を絞るようにきつく絞った方が、味が染み込みやすいです。

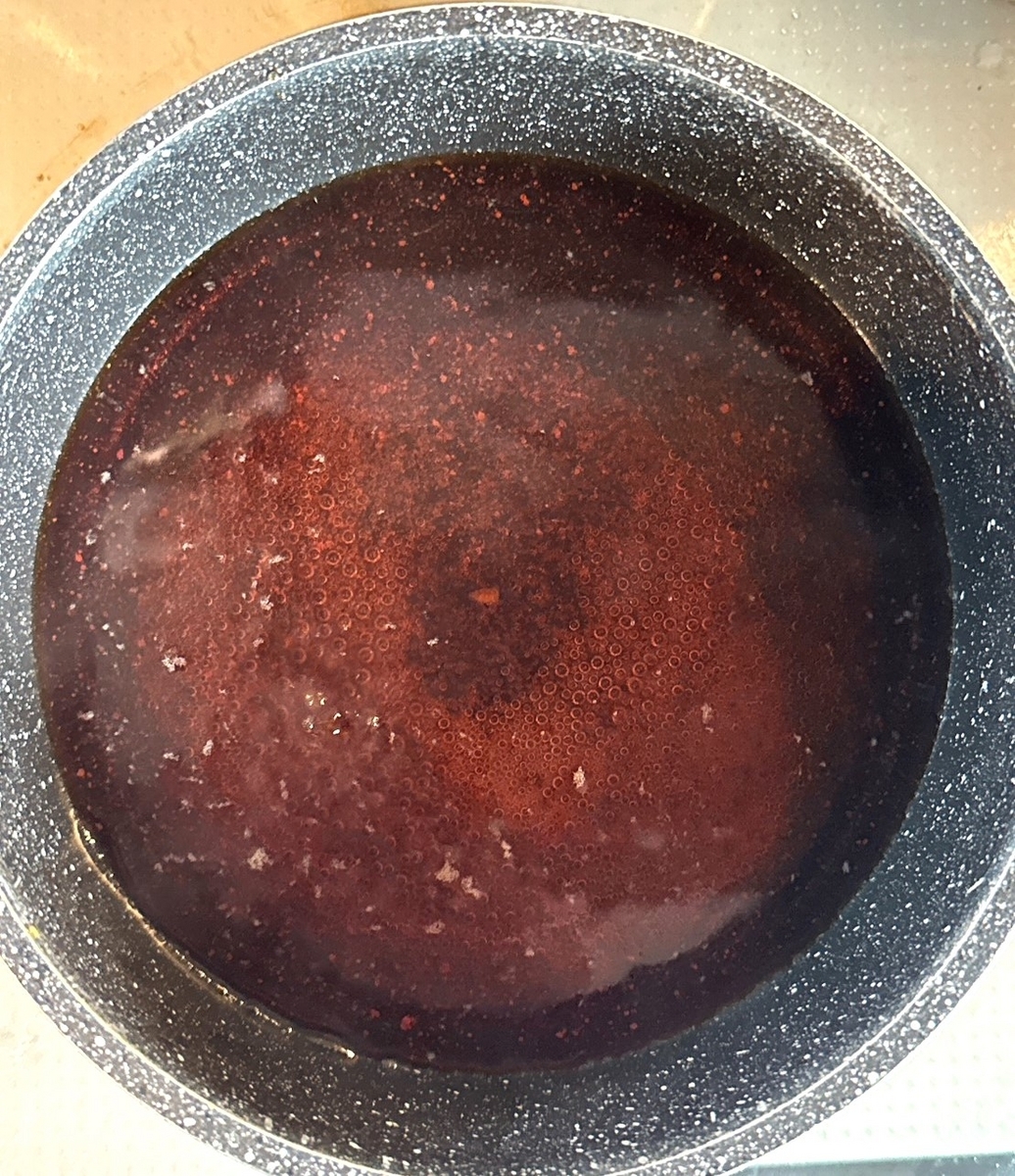

4.鍋にお玉換算で、酒6杯(もしくは水6杯):ザラメ2杯(もしくは白砂糖2杯)を入れて砂糖が溶けるまで、熱します。その後醤油1杯を加えて煮立たせます。

5.きつく絞った干瓢を入れて、落し蓋をして”強火”で煮込みます。ゆっくりやると柔らかくなりすぎてしまうので、手早く行います。

6.水分が残り2割程度になったら火を止めて、余熱が取れるまで冷まします。味が一部染み込まずに白くなっていても大丈夫です。この残った2割程度の汁が後々、全体に浸透して、均一な色に仕上げてくれます。

7.煮汁ごと消毒した保存容器入れて、完成です!

使い方:かんぴょう巻

それでは、完成した”かんぴょう”を使って、「かんぴょう巻」を作ります。

かんぴょうは使う分を取り分けたら、一度キッチンペーパーで水分を取ってから使います。その方が、酢飯が崩れずに巻けます。量は1~3本が目安です。

今回使ったかんぴょうは、大きさも均一ではなく、長いものが多かったので、使ったのは1本でした。はみ出す分は、折りたたむかカットして使います。

甘めのかんぴょう巻が完成しました!色もきれいに仕上がりました。

かんぴょうはワサビと相性がいいので、ワサビを入れて巻くのが私のおすすめです!

まとめ

スーパーの惣菜コーナーの寿司売り場で定番の”かんぴょう”

なるだけお店のように甘く仕上げた作り方にしました。塩味が強いと、醤油をかけた際に塩辛く感じるかもしれませんので、少し薄め、もしくは甘めに仕上げるとちょうどよくなると思います。(※お店では、手作りではなく、昔から使っている業務用の干瓢を使っています。)

薄めに仕上げる際は、醤油とザラメの量を半分にして、煮るとちょうどよくなると思います。今回は、醤油を掛けなくとも十分な味付けにしています。

煮たものを買うと高い”かんぴょう”ですが、自分で煮てみるのも難しくないので、おすすめです!